Giuseppe Costigliola

Fabrizio Gifuni intende il teatro come atto sacrale di conoscenza. Conoscenza che è sempre, imprescindibilmente, conoscenza storica, rammemorazione di fatti, riflessione su eventi che determinano il nostro presente. Gli spettacoli da lui portati in scena, le sue performance attoriali, l’intelligente e meticoloso lavoro di drammaturgia rispecchiano questa sorta di fede laica, illuminano il percorso che porta alla scelta dei testi e degli allestimenti.

La conoscenza è raggiunta, veicolata e comunicata tramite un’attenta e financo ostinata elaborazione drammaturgica fondata sulla centralità della parola scritta: il teatro di Gifuni è in sommo grado voce e corpo attoriale che concretizzano icasticamente un testo.

E tramite il linguaggio, il vaglio accorto e meditato dei testi, Gifuni porta avanti da anni una sorta di biografia nazionale: Pavese, Pasolini, Gadda, Bertolucci, Caproni, sono singoli capitoli di un tentativo di recupero della memoria storica di un Paese, il nostro, che ha scelto di rimuovere, falsificare e cancellare i momenti più dolorosi e laceranti della propria storia: la tragica esperienza del fascismo, il fallimento della realizzazione di una democrazia compiuta, il genocidio culturale provocato da sempre risorgenti neofascismi e dal consumismo eretto a sistema fondante, la stagione della strategia della tensione e delle stragi di stato.

S’inserisce in questo solco anche il nuovo allestimento di Gifuni, portato sulle scene del Teatro Vascello di Roma fino al 23 febbraio, “Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro”. Siamo davanti infatti ad un ulteriore, lancinante capitolo della biografia d’una nazione, altra tappa nel personale percorso di ricerca e trasmissione della conoscenza storica, un viaggio a ritroso nel corpo oggidì martoriato della lingua italiana, stavolta declinato non già nella poesia e nella letteratura, ma in quella particolarissima memorialistica rappresentata dal corpus delle lettere e del “memoriale” che Aldo Moro vergò durante i famigerati 55 giorni di prigionia delle Brigate Rosse.

Dunque, anche in questo spettacolo il testo assume una centralità assoluta. L’ideazione, la drammaturgia e l’interpretazione di Gifuni si plasmano sulle parole di Moro. E qui più che mai, l’attore tende allo sfaldamento corporeo, un disincarnamento che disorienta, una voce ed un corpo fusi in uno scritto, nel suo grido disperato, d’una significatività accecante.

Nelle parole dell’autore e drammaturgo romano, si tratta di un “esperimento”: scagliare contro lo smemorato pubblico di oggi le lucidissime parole di Aldo Moro, e studiarne le reazioni. Sconcerto? Spaesamento? Rimozione? Immedesimazione? Il tentativo è limpidamente chiaro: riportare con forza all’attenzione di tutti le responsabilità morali e politiche di un intricatissimo sistema di potere che trasse grandi benefici dalla morte dello statista democristiano. Soprattutto, le responsabilità morali di tutta una nazione, che quella vicenda ha colpevolmente rimosso e dimenticato.

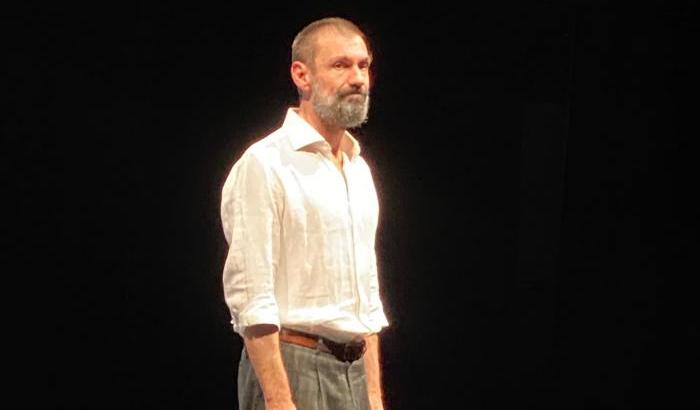

La scena si apre con un’ombra, l’attore nei panni di Moro che avanza claudicante sul palco, su uno sfondo azzurro. A terra, fogli sparsi, come carte al vento che nessuno ha voglia di raccattare, tantomeno di leggere. Una sedia con una giacca, un minuscolo scrittoio. L’attore guadagna il centro del palco, si china con sforzo evidente a raccogliere alcuni fogli, mentre una luce, livida, lo illumina di sbieco. E con voce ora esitante, ora terribilmente ferma, ora irridente, ora indignata, comincia il tremendo atto di accusa nei confronti d’un Paese che lo ha abbandonato al suo destino di morte e di dimenticanza.

La prosa di Moro è limpidamente efficace, talvolta democristianamente involuta, ma sempre, al fondo, lucida ed incisiva, e scava, incarnata anche visivamente nella voce dell’attore, nelle coscienze dei presenti, ridestandoli alle proprie rimosse responsabilità, fosse anche solo per un feroce attimo. Dal minuscolo bugigattolo ov’è rinchiuso, Moro scrive, si confessa, risponde, pone domande, lancia accuse, infine si congeda. Lettere ai familiari, ai colleghi di partito e dell’intero schieramento politico, al papa e alle più alte personalità internazionali si alternano ad un lungo e meditato testo politico, storico, personale che origina dalle domande poste dai suoi carcerieri: il memoriale.

Le parole si moltiplicano incessanti sulle pagine, risuonano ora dolci, ora sinistre, nella sala gremita e attonita. Gli accenti caustici della denuncia e della condanna si alternano a quelli dell’umana compassione, dell’amore straziante per le persone care. Nomi, luoghi e situazioni risorgono da un tempo immemoriale, come in un tremendo gorgo, alla coscienza lacerata dei presenti, a quelle vergini e spaesate di chi quel passato non ha vissuto: un’inarrestabile valanga di parole che sin da subito si cercò di arginare, silenziare, mistificare, sconfessare, oscenamente irridere. Le profezie di Moro, le sue immagini impietose di un Paese allo sbando, dimentico e irresponsabile, ci balzano davanti nella loro spaventevole verità.

Infine, tutto è compiuto. Dopo quasi due ore di tregenda, come una notte tempestosa di terribile agnizione di shakesperiana memoria, il destino è compiuto: quello personale, quello d’un’intera nazione. L’attore ridiventa ombra, e claudicante, letteralmente morto, svuota un palcoscenico già vuoto. Il corpo di Moro, la sua voce lucida e accorata, è “lo spettro che ancora occupa il palcoscenico della nostra storia di ombre”, di conti mai fatti con la storia. Gifuni ricompare davanti al pubblico acclamante, con il volto ancora contorto dalla consapevolezza del dolore, una coscienza che trascende l’immedesimazione della performance artistica, l’intensissima recitazione. Quel volto affranto, specchio d’un tumulto interiore, ha la valenza d’un monito: pare dirci che il sangue di Moro è ricaduto non soltanto sui suoi ex compagni di partito che determinarono la sua morte, ma su noi tutti.