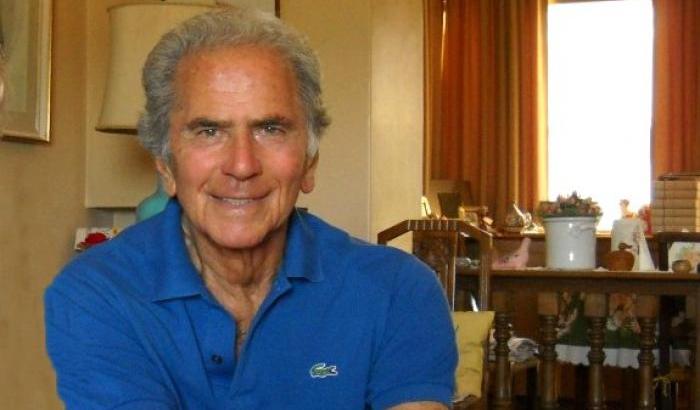

Romolo Girolami, in arte Guerrieri, è un distinto signore alle soglie dei novant’anni, dalla chioma nivea e occhi acuti dallo sguardo saggio, la voce pacata ma decisa. Mi accoglie in casa con un sorriso affabile e modi signorili, mettendomi subito a mio agio: “Diamoci del tu, ti prego”. Sono davanti ad un uomo che ha attraversato mezzo secolo di cinema, prima acquisendo una notevole esperienza sui set di grandi registi, poi dirigendo e sceneggiando numerose pellicole, e le domande che ingolfano il taccuino sono legione.

Come sei entrato nel mondo del cinema? Immagino tramite tuo fratello Marino Girolami.

Sì, ho cominciato con lui, come assistente volontario, senza prendere una lira, ma solo per 4 o 5 film. La prima esperienza come assistente alla regia l’ho fatta nel 1952, Noi due soli, un film con Walter Chiari, Carlo Campanini, Hélène Remì. Era una storia curiosa, sceneggiata da Marcello Marchesi e Vittorio Metz, co-registi con Marino, una sorta di post-apocalittico all’italiana declinato nella commedia.

Il cinema ti ha subito appassionato?

L’ho preso molto seriamente, lavoravo con dedizione, con passione. Ero un ragazzo sveglio, capivo al volo e mi davo molto da fare, ero una spugna, cercavo di carpire i segreti e non avevo mai un atteggiamento critico nei confronti del regista. Ho fatto diversi film come aiuto, questo mi ha formato molto. Poi un giorno Giuseppe De Santis mi vide lavorare e mi propose di andare in Russia per fargli da aiuto per Italiani brava gente. Accettai e ci rimasi per undici mesi, le riprese durarono ben nove mesi, girando tutti i giorni: un’enormità. È stata un’esperienza unica, che mi ha arricchito tantissimo.

E una volta tornato?

Mi offrirono di girare un western su soggetto di Sergio Corbucci e Duccio Tessari, avrei voluto debuttare alla regia con un altro soggetto ma decisi di farlo, si chiamava 7 magnifiche pistole. Il protagonista era Sean Flynn, che poi purtroppo andò sotto le armi e morì in Vietnam. Dopo girai Johnny Yuma, con Mark Damon, il povero Luigi Vannucchi e la splendida Rosalba Neri, giovane e bella, vagamente ambigua. Il terzo, 10.000 dollari per un massacro, è quello che ricordo più volentieri, ci misi un grande impegno. Non avevo divi di grande richiamo (c’era Gianni Garko, Fernando Sancho e Loredana Nusciak), ma erano comunque bravi attori che potevi dirigere bene, e vennero fuori delle belle sequenze.

Quando andavi sul set avevi già in mente tutte le scene o improvvisavi?

No, non le avevo in mente. Ti dirò, non amavo lo storyboard, mi piaceva improvvisare. Il produttore della Titanus, Goffredo Lombardo, mi diceva: “Cavolo, ma c’hai lo storyboard!” “Ma chi se ne frega dello storyboard!” Uno arriva sul set e magari c’ha il mal di fegato, una volta vede tutto rosa, una volta tutto nero… Lo so, è poco professionale, gli americani insegnano che loro vanno avanti con lo storyboard. Una volta un attore americano mi disse che un western lo facevano in 4 settimane, perché prima, durante i sopralluoghi con lo storyboard, picchettavano le inquadrature, preparavano già tutto. Be’, così anche un ragazzino poteva girare.

Ti dava stress girare, o era piacevole?

Be’, dipende. Amavo molto stare sul set, girare in esterni, in ambienti dal vero. Amavo poco girare in teatro, tra l’altro c’era l’obbligo di riprese fatte nei teatri di posa. Ma io venivo “dalla strada”, e infatti in tutti i miei film si sente questo sapore di verità. In Un uomo una città c’è quella scena di Salerno che arriva a Torino in quel quartiere di ringhiera, era faticoso girare, ma molto emozionante, mi dava un senso di verità. O anche la scena della fucilazione in Salvo D’Acquisto, con Massimo Ranieri, impiegammo dodici giorni solo per quella. La girammo a Torre Astura, sul mare: un giorno era mosso, un giorno calmo, un giorno c’erano altri problemi: insomma, ti dovevi arrangiare. In Un uomo, una città sono riuscito a impacchettare la torre del Duomo, con quella scena dall’alto. Oggi si fa tutto in studio, questi ragazzi hanno perso quel contatto con la realtà. Io e i miei coetanei abbiamo avuto la fortuna di attraversare il cinema in un momento molto particolare, di grande creatività, potevano venir fuori dei talenti, si partiva dalla manovalanza e se avevi dei meriti facevi strada. Che filmoni si facevano allora!

Qual è stato il tuo rapporto con la critica, spesso supponente verso i film tuoi e dei tuoi colleghi che lavoravano sul genere? Ci voleva Tarantino a dichiarare che ha imparato da voi?

Guarda, mio nipote Enzo G. Castellari ha conosciuto Tarantino, è andato in America, e un giorno mi disse: “Ma lo sai che Tarantino, nel suo studio di Los Angeles, alle spalle della scrivania ha una locandina del tuo film Il dolce corpo di Deborah?” Quel film lo ricordo con piacere, vuoi per i due attori, soprattutto lei, Carroll Baker, brava e professionale, e Jean Sorel, un po’ ingessato ma bello come il sole, bastavano i primi piani su di loro. Comunque, la critica era cattiva con me e con i miei film. Solo sul Messaggero c’era un critico un po’ più benevolo. I giornali di sinistra mi massacravano, erano spietati. Allora la critica era molto ideologica, dal film si aspettava un messaggio, soprattutto una critica alla società.

Ma i tuoi film rispecchiavano una certa ideologia?

Forse, in fondo in fondo, sì. Voglio dire, in maniera tranchant: se sei fascista viene fuori, se sei un’altra cosa viene fuori. E questo non lo puoi nascondere.

Il film che fai è come una cartina di tornasole?

Be’, sì. Comunque non appartengo alla categoria dei registi politicamente impegnati. Parlo di Rosi, di Scola, Petri, ecc.

Poi hai girato Un detective.

Sì, l’ho rivisto nel tempo, e devo dire che mi è piaciuto. Con un attore in parte, Franco Nero. Ricordo con piacere una scena, con Franco che guidava una macchina con Delia Boccardo accanto (Delia era una brava attrice, sottovalutata), a un certo punto le fa: “Conosci la roulette russa?” e si mette a passare col rosso, a fare il matto alla guida: una bella sequenzina. Poi va contro un muro, per davvero!, mette subito la retromarcia e riparte.

A proposito di genere, ce n’era uno più congeniale al tuo modo di girare?

Sì, vorrei dire il poliziesco, anche se qui in Italia, non so perché, il genere viene deformato in “poliziottesco”. In realtà erano film complessi, con varie sfaccettature, io mi ci trovavo molto a mio agio. Per esempio La polizia è al servizio del cittadino?, o un film come Un uomo, una città, in cui si va dalla commedia al quasi dramma, lo sentivo molto mio. Lo hanno anche criticato da questo punto di vista, però in quel momento rispondeva un po’ alla mia personalità.

E Liberi, armati, pericolosi?

Era un film d’azione, sceneggiato da Fernando Di Leo. C’erano Tomas Milian ed Eleonora Giorgi, che non era al massimo della sua forma, e quei tre ragazzi, Stefano Patrizi, Max Delys e l’americanino, Benjamin Lev, che aveva la parte dello scemotto, ma era anche il più cattivo, rideva sempre. Una volta mi disse: “Senti, Romolo, avrei un appuntamento importante, all’Hilton, mi puoi liberare?” Un giovane attore ti chiede una cosa del genere, gliela fai. Ho pensato di mettere da parte le sue inquadrature, per girarle, e gli ho accordato il permesso. Non l’ho più visto. Aveva un appuntamento con delle persone importanti, ma per altro genere di cose.

E Tomas Milian?

Quando finimmo di girare mi chiese di fargli vedere il film. Gli faccio una proiezione, alla fine si è alzato e mi ha abbracciato forte. Era molto contento, in effetti l’ho servito bene, il suo personaggio aveva un grande risalto. Era un film in cui mi esortavano alla violenza, alla violenza, invece ho fatto un film misurato, con diversi contenuti. L’ultima inquadratura, sul cavalcavia di un’autostrada, sta aspettando una macchina con i due delinquenti, poi quello alla guida improvvisamente devia, sfonda il guardrail e precipita di sotto. Lui, che aspettava per catturarli, di fronte a questa scena rimane pietrificato. Il film finisce con questo fermo immagine, lui vicino al lampeggiante. Gli piacque molto. Lì fa una recitazione diversa da quella che faceva in quegli anni, il periodo del personaggio di Monnezza, molto intensa, molto intimista.

Era anche una bella persona?

Sì. Con me lo è stato.

Ma stringevi amicizia con gli attori?

No, ero piuttosto restio. Avevo un rapporto professionale, con l’eccezione di Enrico Maria Salerno, col quale però ho fatto tre film. Lui ti trascinava in quei suoi giochi. Mi dispiace, se n’è andato presto. In Un uomo, una città discutemmo per il suo parrucchino. Io gli dicevo: “Enri’, guarda che senza stai molto meglio, sei un bell’uomo, affascinante, non hai bisogno di quel parrucchino”. Ma lui niente, s’impuntava. Sai, come attore di teatro amava camuffarsi. Era un attore straordinario. Come Rod Steiger, attore e uomo fantastico. Aveva una grossa cicatrice sul petto, per un intervento, giriamo una scena in cui lui doveva camminare su un dirupo, il cattivo con un fucile spara e lo prende, lui doveva cadere e rotolare. A me spiaceva, viste le sue condizioni, giriamo, e alla prima dico: “Stop! Bene così”. E lui: “Romolo, fammene fare un’altra”. “Perché ne vuoi fare un’altra?” “Sento che può venire meglio”. Per dirti, i grandi attori.

Come definiresti il tuo stile di regia?

Non saprei. Se dicessi “realistico”, che significa? Diciamo che preferivo girare negli ambienti dal vero e non in teatro, come ti ho già detto. Non sono stato e non ero un regista teatrale: questo lo dico come un limite. Mi sarebbe anche piaciuto fare una regia teatrale, ho sempre pensato che a un regista che viene dal cinema farebbe molto bene misurarsi col teatro. Comunque, ho sempre pensato al cinema come espressione visiva di chi trasmette un’emozione attraverso l’espressione del viso, cosa che non capiscono oggi ’sti ragazzi che fanno fiction a tutto spiano: dove sta il cinema?

Tra le tante sceneggiature hai firmato quelle di due film culto di Sergio Martino, L’allenatore nel pallone, lasciando il segno anche lì.

Sì, insieme a Franco Verucci. Be’, lì ci siamo un po’ divertiti.

Segui il cinema di oggi? Che giudizio ne hai?

Nelle sale, soprattutto quest’ultimo anno, per le note ragioni, sono andato poco. Ma il cinema è bellissimo. Sono uno di quei registi che al cinema si commuove, si diverte, sono uno spettatore stupendo, per questo. Amo il cinema per questo. Non sono mai prevenuto contro un autore, vado a vedere il film e me lo godo.

Come hai vissuto questa esperienza della pandemia?

Ti dirò, ho cercato, riuscendoci finora, a starne un po’ fuori. Mia figlia mi massacra, “Papà, questo sì, questo no” e quindi sono stato attento, e in pensiero per lei.

Credi di aver lasciato una traccia, con il tuo cinema?

No, forse non ho lasciato nessuna traccia, però sono contento di quello che ho fatto.