@marco_spagnoli

Il rimescolamento delle uscite cinematografiche da un paese all’altro porta ad una singolare coincidenza che mette, casualmente, a confronto due film diversissimi tra loro con qualcosa, però, in comune di più della sempplice data di uscita nelle sale del 1° gennaio.

Big Eyes di Tim Burton dedicato alla storia della pittrice Margareth Keane il cui lavoro è stato, per anni, usurpato dal marito e The Imitation Game dedicato alla vita del matematico e scienziato Alan Turing che per avere decifrato il codice segreto nazista Enigma e, di fatto, salvato oltre sedici milioni di vite umane è stato “ripagato” dal governo di sua maestà prima con la castrazione chimica per essere omosessuale e, in seguito, condannato alla damnatio memoriae obbligando, peraltro, il pubblico a vedere altri due (mediocri) film dedicati ad Enigma in cui il suo nome e il suo lavoro non venivano praticamente menzionati.

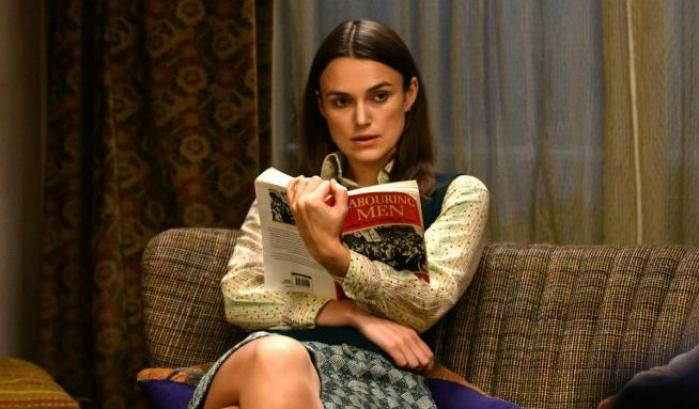

Addirittura nel film 2001 intitolato Enigma, tratto dal romanzo di Robert Harris, Alan Turing veniva sublimato in un personaggio di nome Thomas Jericho che aveva tutti cliches dello scienziato solitario e ossessivo (nonostante la sceneggiatura di Tom Stoppard) e, al suo fianco, c’era – allora come oggi – Keira Knightley ad interpretare un personaggio femminile, pressoché reinventato per esigenze di produzione.

Big Eyes e The Imitation Game sono, però, da vedere e questo non perché entrambi sono in odore di candidatura all’Oscar (più per le intepretazioni dei loro protagonisti che per i film in quanto tali…)

I registi Tim Burton e Morten Tyldum riflettono in maniera differente sull’arte e la necessità della menzogna per salvarsi la vita: da un lato abbiamo una pittrice innovativa che nella San Francisco degli anni Sessanta mente a tutti quelli che incontra per proteggere l’idea del marito che ‘le donne non vendono’, dall’altro abbiamo un uomo che deve fingersi qualcosa che non è, pur di raggiungere il suo scopo, ovvero costruire una macchina (un antenato nemmeno troppo distante dei nostri computer) in grado di interagire con un’altra macchina e decifrare i suoi meccanismi e il suo modo di ragionare.

Film in cui la bugia diventa sistema, nonché una gabbia da cui entrambi i protagonisti, alla fine, sono costretti a uscire in maniera forzosa con risultati differenti e inattesi. Storie di persone poste dinanzi a fatti eccezionali in cui il privato diventa, per apparente necessità, un ostacolo per essere anche in pubblico pienamente ciò che si è davvero in privato.

Due storie più o meno vere, con alcune significative licenze narrative per descrivere – di fatto – la stessa ‘solitudine del genio’, dinanzi alle complicazioni di una vita reale, dove il sotterfugio diventa non solo una via di fuga, ma spesso un’ancora di salvezza.

Big Eyes è un film, di fatto, abbastanza anomalo nel cinema di Tim Burton. Dopo Ed Wood, un’altra biografia di una persona veramente esistita, in cui, al di là dell’arte e della visionarietà lasciati sullo sfondo è, soprattutto, il simpatico lestofante interpretato da Christoph Waltz a conquistare lo spettatore per il suo essere un (piccolo) genio del male.

In fondo si tratta della storia di un orco, o di un mago (di parole) malvagio in grado di tenere prigioniera la sua principessa con un incantesimo multimiliardario e un business destinato a rendere soprattutto lui ‘per sempre felice e contento’. Ma se Ed Wood era anche un’esplorazione del genio del regista di B-Movies con la passione per i golfini rosa, qui l’amicizia di Burton con la Keane ancora oggi attiva e vivente limita l’immaginazione e costringe il film, nel bene o nel male, ad affrontare la realtà per come è più o meno stata.

Qualcosa che, invece, non accade con Alan Turing cui viene dato un ruolo egemone nel gruppo di crittografi britannici che durante la Seconda Guerra mondiale combatterono la loro personale battaglia per sconfiggere i nazisti attraverso la decifrazione di un codice complesso e indistruttibile tra mille intrighi e sotterfugi di carattere personale.

Il talento carismatico del protagonista Benedict Cumberbatch porta lo spettatore ad esplorare la personalità eccentrica del padre della moderna idea di intelligenza artificiale in grado di comprendere il ragionamento di un’altra macchina.

L’orizzonte degli eventi tragici del secondo conflitto mondiale diventa quello su cui si staglia una personalità unica e dimenticata, un genio eccentrico di cui, questa volta, ci viene consentito di comprendere la capacità di ragionamento e la personalità lacerata di fronte al ‘gioco dell’imitazione’ in cui le macchine assomigliano agli uomini e questi ultimi provano a comportarsi come macchine lontano dai sentimenti che potrebbero compromettere le loro esistenze.

Segreti e bugie raccontati da un cinema (forse) un po’ troppo ‘classico’ in cui la narrazione immaginifica e basata su una sceneggiatura non priva di invenzion diventa l’occasione per un gioco tra realtà e finzione.

Il cinema, però, rivendica anche un altro ruolo: restituire gli onori meritati e perduti a persone che hanno visto, per motivi differenti, portato via il proprio nome dal contributo all’arte e alla scienza della storia dell’umanità.

Vedere questi film è, in fondo, un modo per dire ‘grazie’ ad entrambi. Sia a Margareth Keane che ad Alan Turing cui il mondo deve, quantomeno, delle scuse.