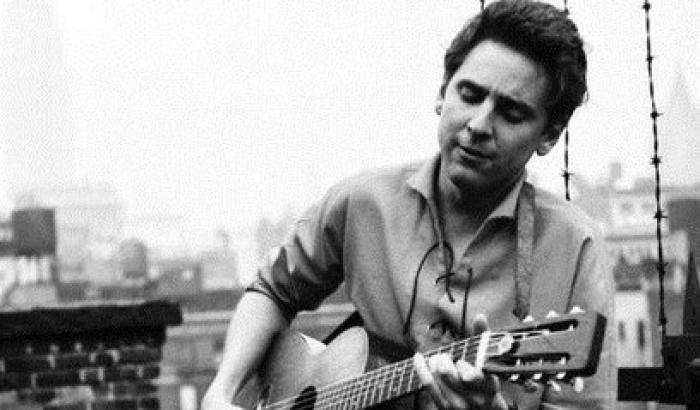

di Giuseppe Costigliola

Per la gioia degli amanti della musica e dei suoi fan, è di recente apparso il nuovo album di uno dei chitarristi più eclettici ed acclamati in attività, Bill Frisell. Il titolo è Valentine, è stato registrato sul finire dello scorso anno, dopo due settimane di concerti al Village Vanguard jazz club di New York, prodotto dal collaboratore di lunga data Lee Townsend e uscito per la Blue Note. Frisell suona in trio con il contrabbassista Thomas Morgan e il batterista Rudy Royston e, come ha dichiarato egli stesso, il disco nasce dall’esigenza di lasciare una traccia di un lavoro comune portato avanti da tempo con due musicisti cui si sente profondamente legato, dopo anni di collaborazioni e di tour affrontati insieme: “Quest’album si basa sull’empatia musicale che ho con Rudy e Thomas. Abbiamo suonato insieme tanto, per lunghi anni, ma non c’era testimonianza di tutto questo. Ragione per la quale desideravo che rimanesse una traccia, qualcosa in grado di provare che si tratta di realtà, non di qualcosa di magico generato dalla mia fantasia.”

È un disco di grande energia creativa, che esplora la libertà connaturata alla formula del trio e che, com’è nella tradizione del chitarrista di Baltimora, presenta brani di natura eterogenea, 13 pezzi che spaziano da composizioni dello stesso Frisell (inedite e storiche), a standard jazz, a cover e a canzoni tradizionali.

L’album si apre con le inflessioni maliane di “Baba Drame” di Boubacar Traoré, una lettura più sinuosa e spruzzata di blues rispetto alla versione dell’album The Intercontinentals (2003), cui segue l’austero “Hour Glass”, composto per la produzione di Hal Willner della poesia di Allen Ginsberg Kaddish, quindi il blues “Valentine”, che vuole essere “un affettuoso occhiolino a Thelonious Monk”. Sulle onde dello swing che caratterizza questo trio, seguono altri brani di Frisell: “Levees”, scritto per il documentario di Bill Morrison The Great Flood, che evoca il blues del Mississippi, il sognante “Winter Always Turns to Spring”, il brioso “Electricity”, dalle cadenze di una spiazzante danza country, quindi due standard, “A Flower is a Lovesome Thing” di Billy Strayhorn, dove pungenti dissonanze si alternano a un’interpretazione più ortodossa, e una rigorosa “Wagon Wheels”, di Billy Hill e Peter DeRose.

Ma questo è anche un disco radicato nel momento storico in cui vede la luce, altra caratteristica del chitarrista di Baltimora, i cui ritratti sonori si sono sempre nutriti delle correnti sotterranee della cultura americana, e in qualche modo attingono al senso di disagio che si cela sotto il quotidiano. Non è quindi un caso che esso si chiuda con una versione molto originale di “What The World Needs Now Is Love”, di Bacharach/David, cui segue “Where Do We Go?” dello stesso Frisell, e soprattutto il brano di chiusura, una versione che procede con un maestoso tempo di valzer “We Shall Overcome”. Si tratta dell’inno ai diritti civili che in questi tempi risuona negli Stati Uniti dimidiati da nuovi violenti rigurgiti di razzismo, a proposito del quale Frisell ha detto: «Ho suonato questa canzone per anni e lo farò fino a che non ve ne sarà più bisogno. Non posso fare a meno di sperare che quel giorno arriverà».

In definitiva, siamo davanti ad un disco che presenta le molte anime del suo autore, il cui eterogeneo background trova il modo di fondersi meravigliosamente grazie alla sensibilità musicale che gli è riconosciuta. L’esplorazione di armonie jazz e gli spunti avanguardistici cui Frisell ci ha abituato incorporano la cultura folklorica americana, con una grande tensione emotiva verso il blues, ed è ammirevole l’equilibrio tra spontaneità creativa e sensibilità per la struttura dei brani, la pacata attenzione al dettaglio e la grande qualità sonora, raggiunte grazie al notevole interplay del trio. A questo punto, non rimane che indossare le cuffie.