Che gli anni Sessanta del Novecento abbiano prodotto una vera e propria rivoluzione culturale, sociale e dei costumi è ormai un luogo comune. Altrettanto lo è affermare che il cavallo di Troia che ha permesso di frantumare la concrezione di tradizioni, usi e comportamenti da tempo immemore consolidati sia stata la musica, in particolare quel genere di difficile classificazione.

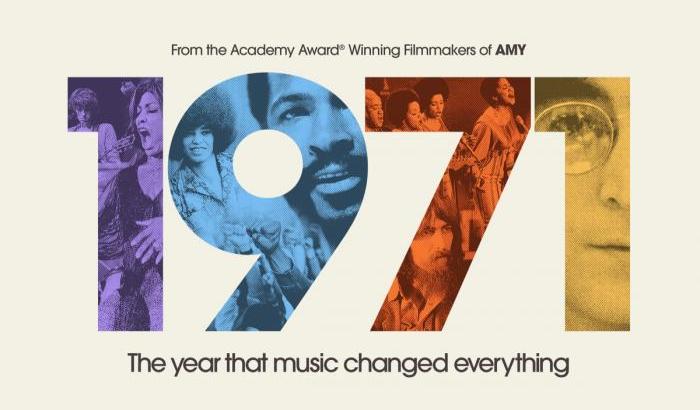

Un’idea dell’impatto devastante che ebbe la musica nella vita delle persone, soprattutto delle giovani generazioni, la rende vividamente una docu-serie disponibile sulla piattaforma streaming Apple+, 1971: The Year That Music Changed Everything. Il documentario prende spunto da un libro del giornalista inglese David Hepworth, 1971 – Never a Dull Moment: Rock’s Golden Year, da noi tradotto dall’editore Sur col titolo 1971. L’anno d’oro del rock. Ora, che sia quello l’anno memorabile del rock è ovviamente discutibile, ma non è questo che conta: come nelle periodizzazioni storiche, ci si àncora ad una data per alcuni versi simbolica per raccontare l’inizio o la fine di un’epoca, e questo documentario lo fa splendidamente. L’opera si deve alla premiata ditta Asif Kapadia (regista) e James Gay-Reese (coproduttore), autori di biopic di successo come Senna, Diego Maradona e Amy (dedicato a Amy Winehouse), e agli aiuto registi Danielle Peck e James Rogan, che hanno affiancato Kapadia in quattro puntate a testa. La serie, sei ore di girato, approfondisce il momento chiave in cui il pop, il rock e il dilagare della cultura di massa “hanno ucciso” gli anni Sessanta, come sostiene icasticamente in una sequenza David Bowie. Anche qui, certo, si assume la musica a simbolo di una cesura, della fine di un’epoca, quando la virulenta carica sovversiva dei Sixties cominciava a spegnersi e, nel giro di qualche anno, del suo grande sogno di libertà e di un mondo diverso sarebbero rimaste solo macerie sparse.

In realtà, se di eventi simbolici vogliamo parlare la fine dei Sixties e del loro significato rivoluzionario avviene proprio al termine del decennio, nel 1969. È di quell’anno la strage che Charles Manson e la sua “Famiglia” perpetrarono a Cielo Drive, trucidando cinque persone tra cui l’attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, fatto che mutò per sempre la percezione degli esperimenti sociali in atto negli Stati Uniti, e in particolare nel paradiso della controcultura, la California. Nello stesso anno due film di culto sanciscono a livello d’immaginario l’irrealizzabilità di un nuovo modo d’essere e di porsi nel mondo: Easy Rider, che si chiude con un omicidio insensato proprio di chi quei modi di vita alternativi stava percorrendo, e Un uomo da marciapiede, che rappresenta la fine del Sogno Americano, o la sua irrealtà.

In effetti però alcuni eventi di quel 1971 sono altamente rappresentativi: è l’anno della morte di Jim Morrison, nel breve scorcio di qualche mese erano scomparsi Janis Joplin e Jimi Hendrix (tutti in circostanze drammatiche), si era conclusa l’esperienza dei Beatles, Bob Dylan si era tirato fuori dal teatrino mediatico, Elvis Presley era apparso accanto a Richard Nixon in una fotografia iconica scattata alla Casa Bianca, come in una sorta di patto luciferino tra il Potere e il re del rock’n’roll, che si dichiarava patriota e fedele al governo in un momento in cui furoreggiava la contestazione della guerra del Vietnam, della violenza di Stato e delle pratiche illegali e liberticide dell’Fbi.

Al di là delle parole, questa docu-serie è davvero avvincente. Accendete la tv, il computer o il tablet, fatela partire e vi ritroverete in pieno mood anni Settanta, con tanto di capelli lunghi e basettoni, pantaloni a zampa d’elefante e maglioni dolcevita. Soprattutto, vi ritroverete in compagnia di personaggi leggendari, magicamente avvolti nella loro musica straordinaria – e vi sembrerà di essere risucchiati in un buco nero spazio-temporale. L’affresco di un momento storico è imponente e suggestivo, composto da filmati di concerti, immagini di repertorio, interviste, notiziari d’epoca, materiali noti ma anche inediti, recuperati da archivi polverosi e assemblati con un preciso intento, come spiega lo stesso Kapadia nel sito Business Doc Europe (https://businessdoceurope.com/): “Ci siamo calati nei panni di giornalisti e reporter investigativi, oltre che in quelli di artisti creativi”. L’originalità di questo progetto sta proprio nel connubio tra creazione artistica e taglio documentaristico, distanziamento critico e immersione emotiva nella materia narrata: vicende personali e pubbliche, musica e universo dei media, politica, società e costume s’intersecano in un intreccio di storie, di punti di vista e di piani narrativi che rendono il risultato esteticamente riuscito, oltre che godibilissimo. In tipica modalità postmoderna si è rinunciato a un filo cronologico in favore di un suggestivo collage di frammenti senza una precisa trama, un mosaico di suoni immagini e parole “che comprende i pezzi provenienti da tutto il mondo e che è il pubblico a dover cercare di comporre”. È come se in questa mancanza di gerarchia narrativa gli autori avessero voluto ricreare eticamente e stilisticamente un’epoca in cui a essere messa in discussione era proprio il principio gerarchico e autoritario, lasciando ai fruitori l’onere e il piacere di spaziare liberamente nel racconto. Immagini, temi e personaggi recano in sé una grande suggestione, ma è il montaggio a renderli emotivamente esplosivi, a suggerire connessioni e ipertesti tutt’altro che scontati.

Un filo, comunque, si può rintracciare nei contenuti e negli argomenti affrontati negli otto episodi: i rapporti turbolenti tra i musicisti e l’establishment, il loro ruolo testimoniale di un tempo che ci appare lontanissimo, la guerra del Vietnam e i movimenti pacifisti, i ghetti neri delle grandi città americane (cantati da Marvin Gaye in What’s Going On), la rivoluzione sessuale e dei costumi (notevole spazio è dedicato al processo per oscenità intentato a Londra alla rivista underground Oz), la cultura della droga, la sua diffusione e gli effetti, la ricerca spirituale che spesso vi si accompagnava e la proliferazione di culti religiosi, l’industria discografica e il suo enorme impatto socioculturale in un’epoca di profonde mutazioni (Changes, il pezzo di Bowie, dà il titolo al terzo episodio), l’affermarsi del cantautorato al femminile (Carole King e Joni Mitchell su tutte), i rivolgimenti nell’ambito della black music come processo di una nuova autocoscienza della comunità afroamericana, le tensioni razziali e gli scontri. Non mancano le aperture alla realtà europea, come l’immigrazione nel Regno Unito e il racconto di una Germania che, ai tempi della Baader-Meinhof, dei primi Kraftwerk e del krautrock, si porta ancora dietro il traumatico passato nazista.

La sensazione di immersione nell’attimo in cui le cose avvengono è totale: artisti a vario titolo, discografici, dj radiofonici, giornalisti, politici, combattenti delle Black Panthers e dei Weathermen raccontano le vicende dall’interno, in diretta, con un senso di immediatezza i cui risultati contrastano non poco con le analisi e i giudizi tranciati col senno di poi.

Accanto a filmati ben noti o reperibili su YouTube (il making di Imagine nella casa di campagna di John Lennon e Yoko Ono, il concerto organizzato da George Harrison per il Bangladesh, l’esilio dei Rolling Stones in Costa Azzurra durante l’ideazione di Exile On Main Street, le apparizioni televisive degli artisti al Dick Cavett Show, l’arresto di Charles Manson e delle invasate della sua Famiglia, l’incontro di boxe tra Joe Frazier e Muhammad Ali, e numerosi altri), il cui pregio sta nell’averli sapientemente intrecciati con un ritmo travolgente, suggerendo nuovi percorsi intertestuali, si possono gustare materiali inediti, come, tra gli altri, gli scatti che raccontano il primo tour promozionale negli Stati Uniti d’un David Bowie meravigliosamente androgino e non ancora artista di successo planetario, ai tempi di The Man Who Sold the World, uno strafatto Sly Stone in There’s a Riot Goin’ On, gli spettacoli orrorifici di Alice Cooper.

Molti gli artisti che ricorrono nei vari episodi (Curtis Mayfield, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Elton John, gli Who, la cui Won’t Get Fooled Again, “non ci faremo fregare di nuovo”, fanno da sottofondo alle immagini delle criminose manovre dell’FBI scoperchiate dal furto di documenti segreti nella sua sede di Philadelphia), e nell’ultimo episodio, con un serrato montaggio di immagini, si delinea una sequenza che porta all’oggi: da Bowie, a Bob Marley, al punk, a Michael Jackson, a Billie Eilish e ai rapper odierni.

Insomma, qui si parla di un momento storico in cui, nelle parole del produttore Jimmy Iovine, all’epoca commesso in un negozio di dischi, la musica “non era solo un riflesso dei tempi ma era lei stessa a crearli”. Noi, oggi, possiamo solo accontentarci di contemplare le vestigia di quel passato, come i ruderi di una mirabile civiltà scomparsa.