Rock Reynolds

“Il 31 dicembre 1970 Paul McCartney chiese ai suoi avvocati di presentare un’istanza presso l’Alta Corte di Londra per decretare lo scioglimento dei Beatles. Quel giorno, con un anno di ritardo, si conclusero gli anni Sessanta.”

È con queste parole lucidissime che si apre 1971. L’anno d’oro del rock (Edizioni SUR, traduzione di Francesca Pe’, pagg 410, euro 20) di David Hepworth, un libro che qualsiasi appassionato di musica rock dovrebbe leggere e che andrebbe letto anche da chi appassionato non è, sia per la verve e originalità con cui affronta temi spesso abusati sia perché le sue analisi lucidi potrebbero innescare il desiderio di nuovi ascolti.

Dunque, fu il 1971 l’anno d’oro del rock. Come non essere d’accordo. A dire il vero, io ho sempre sostenuto che la stagione aurea della musica angloamericana si fosse conclusa intorno al 1973, ma poco conta. Quel che davvero vale la pena di leggere tra le righe di questo interessantissimo libro è che c’è un prima e un dopo nella storia del rock.

Nella vita di ognuno ci sono dettagli apparentemente banali che, però, hanno segnato capitoli indelebili di un percorso esistenziale. Ci sono schegge di memoria individuale che hanno finito per formare un quadro d’insieme di una generazione, talvolta, addirittura, fondendo più generazioni in un abbraccio collettivo. Quando Hepworth dice che aveva quindici anni “quando il colpo di rullante di Bobby Gregg annunciò ‘Like a Rolling Stone’ di Bob Dylan”, è come se mi stesse guardando dentro. Io avevo più o meno gli stessi, paradossalmente una quindicina d’anni dopo, quando lo udii per la prima volte e fu davvero come se quel colpo di rullante “mi avesse spalancato la porta della mente con un calcio”, le parole di Bruce Springsteen saggiamente ripotate da Hepworth. Talvolta, mi viene da dire che bisognerebbe istituire un copyright anche per quei comprimari che, più o meno inconsciamente, ammantano di eternità una grande canzone con un abbellimento quasi casuale. Ecco che, dunque, al fianco del colpo di rullante di Gregg dovrebbe trovare posto e dovuto riconoscimento il riff di organo Hammond del giovane e talentuoso Al Kooper. In loro assenza, cosa sarebbe oggi “Like a Rolling Stone”? Un gran pezzo, sì, però…

L’anno d’oro del rock di David Hepworth è un libro che non stanca mai, sorretto com’è da un tono mai saccente e impreziosito dai numerosissimi aneddoti che da sempre danno pepe a vicende altrimenti destinate a girare su se stesse o a risultare stantie storie per addetti ai lavori.

Provate a leggere, per esempio, il lungo capitolo dedicato al matrimonio tra Mick Jagger e la prima moglie Bianca e capirete cosa sia l’inizio dell’era più decadente nella storia del rock. Come disse, con più di una semplice vena di astio, Marianne Faithful, “Mick si è sposato da solo”. Hepworth non ci va giù leggero: “Le nozze di Jagger furono la festa più squallida nella storia del rock e in quella del matrimonio e senz’ombra di dubbio misero terribilmente in imbarazzo tutti i partecipanti chiave”. Forse perché, come dice lo stesso Hepworth, “i divi del rock anni Sessanta sposarono donne che non li avrebbero mai degnati di uno sguardo se non fosse stato per la loro fama e ricchezza”.

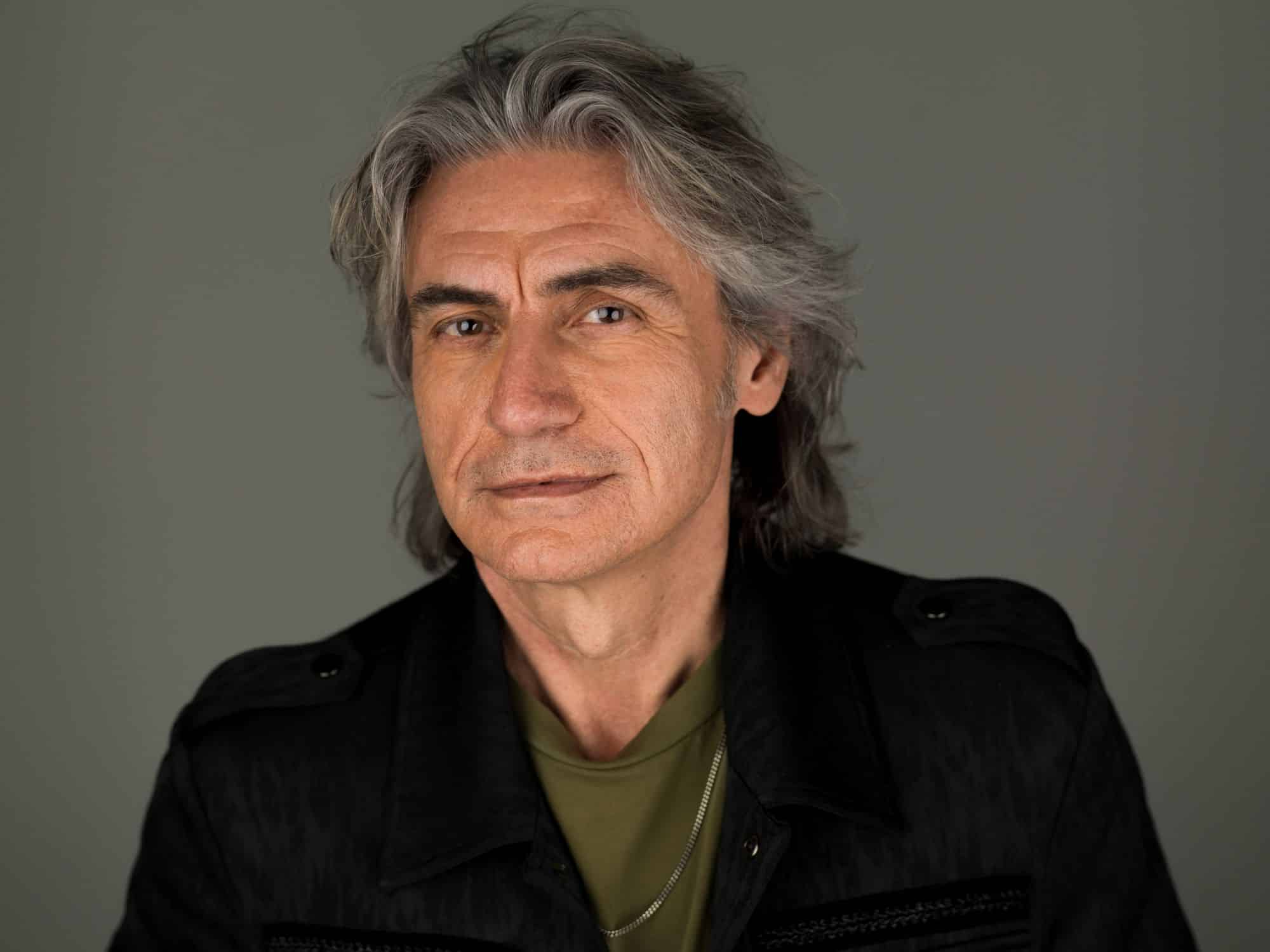

David Hepworth non è certamente una star, per quanto delle star conosca pregi e difetti, e non si è risparmiato nel corso di questa intervista fiume concessami a Milano qualche giorno fa.

L’idea di apertura del suo libro secondo cui gli anni Sessanta si conclusero nel 1970 con l scioglimento formale dei Beatles mi trova completamente d’accordo. Cosa si sente di dire in proposito?

È nato tutto da una rubrica che per una rivista e che, come tutte le rubriche, ho scritto di getto sulla scorta di un’idea, ovvero che il 1971 era stato l’annus mirabilis del R&R. Questo perché, più davo un’occhiata alle liste di dischi usciti in quell’anno e più mi pareva di avere ragione. A quel punto, qualcuno mi ha chiesto di scrivere un libro sul periodo e io ho scelto il 1971 e, ripensandoci, mi sono reso conto di che fortuna fosse stata per me il fatto che i Beatles si fossero appena sciolti legalmente, ovvero il 31 dicembre 1970. Dunque, il 1971 segna l’inizio dell’era post-Beatles. Fu una specie di iniezione di energia per il business musicale perché tutti iniziarono a pensare, “Sarà meglio che troviamo qualcuno con cui rimpiazzarli”. E la cosa singolare è che, mentre ciò avveniva, erano usciti “My Sweet Lord” di George Harrison, il suo più grande successo, “Imagine” di John Lennon, e il disco Ram di Paul McCartney. Quindi, i Beatles erano ancora attivi, seppur come solisti. C’era dunque lo spazio da occupare che un tempo era appartenuto ai Beatles, una corona vacante da assegnare, con un sacco di gente che aspirava a impossessarsene. E tutto questo accadeva in un periodo in cui si iniziavano a vendere quantità di dischi mai viste prima. E nel 1971 accaddero tantissime cose che avrebbero avuto conseguenze di lungo termine. Ecco perché ho scritto del 1971: per l’enorme mole di cose che avvennero e che ne fecero un anno speciale. L’esempio classico è David Bowie. David Bowie nel 1971 non era in grande spolvero. Certo, Space Oddity era stato un successo, ma, dopo quel disco, nemmeno lui sapeva cosa sarebbe stato della sua carriera, che stava attraversando un momento di stanca. Nel mese di febbraio, andò in America, dove rimase per cinque settimane. Non c’era mai stato, ma, se per quello, al tempo era difficilissimo che qualcuno potesse permettersi di farlo. Comunque, al tempo come oggi, la prima volta che vai in America è un’esperienza che ti cambia la vita. Ancor più per David Bowie, che si era scelto quel nome in onore dell’eroe della frontiera americana Jim Bowie e che, fin da quando era bambino, era ossessionato dalla musica americana. Dunque, andò in America, dove vide gli Stooges e i Velvet Underground. Dove venne in qualche modo celebrato per la sua diversità ed eccentricità e dove rimase folgorato dalla cultura americana e da tutto ciò che vedeva fuori dai finestrini dei taxi. Assorbì tutto ciò che incontrò e poi se ne tornò in Inghilterra, dove registrò e pubblicò Hunky Dory. Suonò alla prima edizione del festival di Glastonbury ed ebbe il primo figlio. Quello che intendo dire è che ciò che realizzò nel 1971 potrebbe bastare a ricordare David Bowie, perché in quell’anno produsse buona parte delle sue cose migliori. Lo stesso discorso vale per molte altre band, che magari nel 1971 pubblicarono due album e buona parte del loro materiale migliore. Parliamo di musicisti che erano al meglio della loro condizione, nella fascia d’età migliore, quella tra i 25 e i 27 anni. Band che non erano preoccupate di mantenere il successo, semmai di raggiungerlo facendo del loro meglio. In seguito, nel corso degli anni Settanta, quelle stesse band cercarono di replicare ciò che avevano realizzato in maniera istintiva nel 1971.

Più o meno tutti ricordano un’estate della loro giovinezza attraverso la colonna sonora del cuore, ma lei sostiene in maniera decisa che la sua estate fu la migliore…

Oh, sì. Ne sono convinto. Possiamo essere tutti nel vero, soggettivamente, ma può esserci qualcuno che ha sinceramente ragione e io credo di essere quel qualcuno. [Grassa risata.] E posso pure fornirgliene la prova. Parliamo di quasi cinquanta anni fa. Alcuni degli artisti del tempo sono ancora in attività: i Rolling Stones, gli Who, Joni Mitchell non tanto, Carole King, Paul McCartney. E le canzoni che il pubblico vuole sentire nei loro concerti oggi sono in larga parte quelle del 1971 perché quelle canzoni hanno qualcosa in cui il pubblico si identifica. Prendiamo, per esempio, Carole King e il suo album Tapestry. Ne ha fatti altri di album simili a Tapestry, ma Tapestry resta Tapestry.

A proposito di Tapestry, uno degli album che hanno venduto di più nella storia della musica, pensa che una delle ragioni principali del suo successo fu la normalità della voce della King che faceva sì che chiunque potesse cantare quelle canzoni sotto la doccia?

Lou Adler, che lo produsse e che in passato si era occupato di promuovere le canzoni della società di edizioni a cui apparteneva la King, fece girare nastri di canzoni della King per verificare se ci fosse qualche artista intenzionato ea registrarle. Nessuno dei manager a cui faceva avere quei nastri era disposto a restituirli perché avevano un non so che di interessante. E la King era nota soprattutto per canzoni che altri artisti portavano al successo. Un caso su tutti, “(You make me feel like a) natural woman”, un titolo scelto dal produttore della Atlantic Jerry Wexler, su cui chiese alla King di costruire una canzone, per giunta con un testo scritto da un uomo, il marito Jerry Goffin. Ma la voce di Carole King ha qualcosa di particolare, di non stellare, di molto normale, come se stesse cantando per se stessa. Il disco stesso fu prodotto un po’ come se fosse stato un demo, come se fosse stato lasciato incompiuto. E si pensi anche alla copertina che riflette perfettamente il suo sound: una donna senza trucco nel suo salotto, con un gatto, un’atmosfera domestica, calda, rassicurante. Ecco le qualità che lo resero così popolare, a parte la straordinaria bellezza delle canzoni.

Lei sostiene che ci sia stato un prima e un dopo i Led Zeppelin, nel senso che questa formidabile band veniva da ascolti variegati, blues, musica orientale, folk, mentre le band che si ispirarono alla loro musica venivano solo dai Led Zeppelin…

I Led Zeppelin si formarono su un ampio ventaglio di influenze musicali che fece sì che la loro musica fosse potentissima. Quando hai creato un sound del genere, è quasi inevitabile che qualcuno cerchi di fare altrettanto, copiandoti. Voglio fare un altro esempio, per quanto in un ambito musicale diversissimo: Blue di Joni Mitchell, un disco del 1971. Oggi, qualsiasi ragazza che se ne stia seduta su uno sgabello con una chitarra acustica a cantare della sua vita lo fa sulla scorta di Blue di Joni Mitchell. Ma quando quel disco venne pubblicato, non c’era niente di simile. Quel disco fu straordinariamente innovativo. Però, una volta che un disco del genere esiste, è inevitabile che tanta gente si muova nella sua ombra.

Joni Mitchell era il prototipo della bellezza di fine anni Sessanta. Pensa che già allora il music buiseness avesse bene in mente l’importanza dell’esteriorità?

Tutti quei musicisti erano giovani ed erano bellissimi. Basta guardare le loro foto. I Rolling Stones, James Taylor, Jackson Browne, Dylan stesso. Sono tutti splendidi e non avevano bisogno di ritocchi, forse perché erano giovani. Ma non credo che fosse così determinante il loro aspetto fisico perché al tempo le tournée non erano mastodontiche come quelle di oggi e, comunque, i concerti venivano tenuti in sale molto più piccole di quelle di oggi. In Inghilterra, il posto più grosso in cui una band potesse aspirare di esibirsi era la Royal Albert Hall, nulla di paragonabile a certe arene odierne. Dunque, la gente ascoltava più che vedere la musica. La televisione aveva un ruolo molto più marginale e, di certo, non c’era YouTube. Andava a finire che uno poteva diventare fan di un gruppo o di un solista senza praticamente averli mai visti.

Lei sostiene che l’atmosfera dei concerti fosse alquanto misurata…

Sì. Prendiamo per esempio il tour che i Led Zeppelin tennero nelle università. Si parla della primavera del 1971, quando gli Zeppelin tennero una serie di concerti in sale piccole dell’Inghilterra, temendo che la propria fama gli sfuggisse di mano e che loro stessi potessero diventare addirittura troppo grandi. [Altra risata.] Le foto di repertorio ci dicono che gli studenti se ne stavano seduti composti e che i Led Zeppelin dovevano insistere per smuoverli. Perché i loro concerti erano considerati spettacoli di musica seria, musica prog, da ascoltare con attenzione. Magari in America la situazione era un po’ diversa, ma in Inghilterra andava così. E, comunque, quella che andava ai concerti e comprava i dischi era una quota bassa della popolazione, compresa tra i quindici e i ventotto anni. Oggi ai concerti vanno persone comprese tra i sei e gli ottant’anni. Solo verso la fine degli anni Settanta, con un certo rock e con il punk, l’atmosfera dei concerti si surriscaldò e si fece più pericolosa. Anche se, come ho scritto nel libro, ci fu un brutto episodio in cui, durante un concerto di Frank Zappa a Montreaux, un idiota lanciò un petardo che incendiò il soffitto e solo per miracolo non ci fu una strage.

Il 1971 fu l’anno dei grandi dischi innovativi ma pure quello del successo dei Carpenters, certo non una band rivoluzionaria. Lei come lo spiega?

I Carpenters interpretavano canzoni scritte da altri e rendevano celebri canzoni che altrimenti sarebbero rimaste nell’anonimato, come “Superstar”. Il fatto è che Karen Carpenter aveva una voce meravigliosa, favolosa, naturale. I musicisti che hanno partecipato alle sedute di incisione dei loro dischi hanno sempre detto che lei entrava nello studio e registrava ogni brano al primo tentativo, senza dover mai rifare due volte la stessa cosa. Era semplicemente perfetta, anche se, magari, non capiva neppure perfettamente ciò che cantava.

Nick Drake ebbe una carriera brevissima, realizzando tre LP dal 1970 al 1972 (Five Leaves Left, Bryter Layter e Pink Moon). Oggi Nick Drake è una sorta di icona, ma al tempo non ebbe grandi riscontri. Lei pensa che lui come altri musicisti del tempo avessero il senso della grandezza di ciò che stavano facendo?

Io credo che se si fosse chiesto a uno di quei musicisti se era convinto di avere un impatto duraturo, di essere sulla cresta dell’onda da lì a una decina di anni, probabilmente si sarebbe messo a ridere. Non c’erano precedenti e non c’era il minimo senso della storia. Fu la prima volta per tutto e il canone che oggi noi conosciamo bene si è consolidato negli anni Ottanta. Ricordo di aver ascoltato i dischi di Nick Drake e di averli trovati gradevoli. Però, c’era tanta altra roba che mi eccitava maggiormente, che trasmetteva vibrazioni più intense. Non credo nemmeno di aver sentito gli LP al tempo, ma solo qualche brano come “Hazey Jane” e “Time has told me” su qualche compilation della casa discografica Island. Nick Drake non fece nulla per promuovere la sua immagine e la sua musica e non teneva concerti. Parlando con il suo produttore Joe Boyd a proposito dell’intenzione di vari produttori cinematografici di realizzare un film sulla sua vita, Joe disse scherzando, ma non troppo: “Un film sulla vita di Nick Drake? Non faceva altro che starsene chiuso nella sua stanza a farsi delle canne. Cosa c’è di interessante da raccontare?”. Devo aggiungere che la morte di Nick Drake fu la cosa migliore che potesse accadere alla sua carriera di musicista. Se non fosse morto e avesse realizzato qualche altro disco, avrebbe esaurito la sua vena e il suo intrigo si sarebbe spento. I dischi successivi avrebbe tolto valore al primo disco. Tre dischi sono il numero perfetto, cosa che peraltro è vera anche per molti altri musicisti. I Led Zeppelin, forse, a un certo punto della loro carriera si resero conto della bontà di ciò che stavano facendo, soprattutto dopo Led Zeppelin IV. Dopo Physical Graffiti e Houses of the Holy devono aver capito di aver fatto qualcosa di buono. Ha tutto a che fare con un’idea che mi sono fatto del mondo della musica rock, un’idea che mi affascina: la carriera di una band o di un solista può anche essere lunga, ma il periodo in cui quella band o quel solista si fanno un nome e pongono le basi di una carriera intera solitamente è breve e intenso ed è lì che viene il meglio. Sono pochi i solisti che hanno fatto parte di grandi band e che, dopo il loro scioglimento, hanno fatto altrettanto bene. Qualche caso c’è: Neil Young fece buone cose dopo CSN&Y. David Crosby? Non male, ma, a parte If I could only remember my name, peraltro un disco del 1971, non c’è granché di memorabile nelle cose da lui pubblicate negli anni Ottanta e Novanta. E, comunque, si tratta di dischi che in qualche modo cercano di far rivivere le emozioni dei dischi usciti quasi per miracolo e senza filtri anni prima. Ripeto, nel 1971 non c’era ancora la consapevolezza piena che la carriera di un musicista potesse essere lunga e non effimera.

Lei parla della nascita dei negozi Tower Records, quando in America si poteva uscire da un punto vendita con la cassetta dell’ultimo successo di un artista preferito e ascoltarlo immediatamente sullo stereo dell’auto nel parcheggio del negozio, un piacere che sembra essersi perso…

Sto scrivendo proprio in questi giorni un libro sull’LP, sul disco di vinile nero. La cosa che rende il vinile diverso rispetto alla musica di oggi è proprio la modalità di fruizione della musica, che andava ascoltata stando seduti, quindi prendendosi il tempo per ascoltare la musica senza fare altro. Le cassette apparvero sostanzialmente nel 1971 e progressivamente presero il sopravvento nel mercato. Oggi, con la musica scaricabile senza supporto, c’è un tipo di fruizione diverso e, malgrado l’apparente attenzione dei ragazzi ai testi del rap, per esempio, si tratta più di un ascolto passivo e talmente ripetuto da far memorizzare le parole che non un vero ascolto attivo. Oggi è tutta questione di gratificazione istantanea, mentre un tempo trovare gratificazione era difficile perché l’LP richiedeva molta attenzione, andava maneggiato con cura, si rischiava di graffiarlo, mentre con cassette e CD le cose iniziarono a cambiare.

A un certo punto della carriera dei Rolling Stones, Mick Jagger decise di assumersi le redini finanziarie della band e di sottrarla alla casa discografica e ai manager che, di fatto, assorbivano buona parte dei loro guadagni. Pensa che questa scelta abbia cambiato il business musicale oppure, semplicemente, Jagger era un accorto uomo d’affari?

Non so quanto accorto fosse, in realtà. Di certo, rispetto alla media dei colleghi, lo era. Si rese conto di averne il potere più o meno nello stesso momento in cui i Led Zeppelin fecero altrettanto. Dissero alla casa discografica di fare quello che una casa discografica doveva fare. Al resto avrebbero pensato loro stessi. Dunque, da quel momento in poi sarebbe stata la band a decidere cosa registrare e in che modo confezionarlo. Credo che il 1971 abbia segnato l’inizio del secondo periodo dei Rolling Stones, un periodo che non si è ancora interrotto, il periodo dei tour giganteschi, quello della “più grande rock’n’roll band” del mondo. In precedenza, erano semplicemente stati un gruppo pop inglese, un ottimo gruppo, che aveva scritto ottime canzoni. Dal 1971, cessarono di essere una semplice entità britannica e divennero un’entità mondiale, trasferendosi in Francia per pagare meno tasse e registrare dischi. Se Mick Jagger non avesse preso quella decisione, probabilmente si sarebbero sciolti. Mick, invece, decise di creare un’etichetta discografica dei Rolling Stones e di vendere i diritti di distribuzione alla Warner Brothers. Non solo, fu una sua decisione trasferirsi all’estero e, di fatto, il problema principale fu costringere Keith Richards a farlo, dato che era notoriamente pigro e poco interessato a cose del genere. Al punto che trovarono casa in Francia, in località alquanto lontane tra loro, e furono costretti a impiantare uno studio di registrazione nella cantina di Keith, che al tempo passava buona parte della giornata strafatto a letto.

A proposito degli Stones, che mi dice del matrimonio fra Mick e Bianca, il tripudio della decadenza rock?

Ecco perché le rockstar sono quello che sono. Noi tutti vogliamo che siano come noi, ma vogliamo pure che siano enormemente sopra le righe. Non vogliamo che muoiano, anzi vogliamo che restino giovani in eterno. Chiediamo loro l’impossibile. A mio avviso, la cosa interessante del matrimonio di Mick Jagger e Bianca nel maggio del 1971 a Saint-Tropez è il fatto che avessero previsto un servizio d’ordine di soli due uomini. Due uomini! E l’intera stampa europea raggiunse quella cittadina, creando un caos incredibile. Se si guardano le foto di Mick quel giorno, si capisce bene che non se l’era proprio aspettato. Dico, Mick Jagger! Non il primo capitato. E dire che tutti lo hanno sempre considerato un calcolatore. Il fatto è che, malgrado fosse già Mick Jagger, il suo matrimonio lo rese ancor più famoso perché le nozze sono materia per storie da rotocalco. Qualcosa di simile è accaduto con David Beckham e Posh, un importante calciatore e una famosa star del pop che si uniscono. Sono certo si possano trovare molti altri esempi: due persone famose che il matrimonio fa diventare esponenzialmente più famosi. Coi Beatles, per esempio, non accadde mai. Erano altri tempi, forse, ma riuscirono a sposarsi senza dare eccessivamente nell’occhio.

E a proposito dei bizzarri aspetti finanziari di un grande gruppo, mi vengono in mente le parole da lei usate riguardo alla fine dei Beatles, quando i quattro di Liverpool sostanzialmente si detestavano, non erano di fatto più insieme, ma in qualche modo beneficiavano dei dischi solisti realizzati da Paul, John e George per la loro etichetta Apple…

Vero. Ma, al tempo, nessuno ebbe quella percezione. Solo in seguito la stampa lo venne a sapere. Lo stesso John iniziò a esprimere profonda acrimonia verso Paul e i Betales solo dopo un po’, come se la rabbia avesse bisogno di covare sotto la cenere. In precedenza, se non sbaglio durante le sedute di incisione di Abbey Road, mentre Paul, George e Ringo stavano registrando, qualcuno portò un letto – dico, un letto! – all’interno degli studi di Abbey Road per consentire a Yoko di dormire durante le registrazioni. La follia era arrivata a tal punto. Ma questo la dice lunga pure su quanto fossero tolleranti al tempo. Nel 1971, però, in una delle prima versioni dell’LP Imagine, uscito appunto nel settembre del 1971, apparvero delle cartoline con una foto di John che teneva una scrofa per le orecchie, un’evidente presa in giro dell’immagine bucolica della copertina di Ram in cui Paul McCartney, solo nel mese di maggio, teneva per le corna un muflone.

Ho trovato molto interessante la parte del suo libro relativa al fenomeno Tamla Motown, soprattutto l’analisi della figura di Barry Gordy Jr, il potentissimo fondatore e padre-padrone della casa discografica più influente nella storia della musica nera. Ancor più interessante è ciò che lei dice dell’album What’s going on di Marvin Gaye, un disco da molti considerato un capolavoro assoluto. Io ho sempre faticato a unirmi a quel coro…

La storia di What’s going on è davvero strana. La canzone non l’aveva scritta lui, bensì un membro dei Four Tops, una band sotto contratto con la Motown. Non è che Marvin Gaye avesse quella gran voglia di registrarla eppure alla fine la incise e, alla fine, si rese conto di aver ottenuto un sound diverso, interessante, con un’atmosfera unica. Il disco uscì e fu un successo strepitoso. Così, Barry Gordy, da buon uomo d’affari qual era, passò dal giudizio espresso inizialmente – ovvero, “Non ho mai sentito una peggior cagata di questa” – alla volontà di costruire immediatamente un LP intorno alla canzone, per fare giustamente cassa. Quel disco, per qualche ragione, fece centro, riuscendo a destare l’attenzione del pubblico. Uscì poco dopo i disordini di Detroit, con le sommosse seguenti l’uccisione di Martin Luther King, con l’insoddisfazione di chi viveva nelle metropoli del nord e via dicendo. E credo che qualcuno abbia dato risalto persino eccessivo alle sfumature sociali dei testi di quel disco. La cosa che, a mio avviso, funziona in quel disco è che sembra un lungo 45 giri. È caratterizzato da un’atmosfera unica dall’inizio alla fine ed è per molti aspetti un anticipatore di molti dischi che si fanno oggi, dischi che cercano di creare e mantenere un’atmosfera, dischi vagamente pensati per la camera da letto e per la strada. La cosa ancor più strana è che Marvin Gaye non tentò mai di replicare quanto aveva ottenuto con quel bel disco. Al tempo, fortunatamente, non c’era l’interferenza delle case discografiche che ci sarebbe stata in seguito. Barry Gordy faceva le sue cose e voleva solo che i suoi artisti producessero. E che lo facessero in fretta: il mercato aveva bisogno di un prodotto e ne aveva bisogno nell’immediato. E qui si torna al solito discorso: allora la musica non aveva minimamente la percezione di poter durare nel tempo.

Quand’è che le cose cambiarono, dunque?

Credo di averlo scritto nel libro. Io faccio l’esempio del disco che Glyn Jones iniziò a produrre subito dopo Who’s Next: il primo disco degli Eagles, una band messa insieme da David Geffen con l’intenzione di fare un sacco di soldi. Jackson Browne diede loro una sua canzone, “Take it easy”, e loro ne avevano altre due e, così, David Geffen chiese a Glyn Jones di tornare in studio e di finire il disco. E Glyn Jones non fece altro che ripetere che non c’era nessun album da realizzare, perché a suo dire il progetto non andava. Aveva ragione: le cose non si possono fare in quel modo. Ma fu proprio in quel modo che le cose iniziarono a cambiare perché, quando uno investe tanti soldi, vuole essere certo di ottenere il massimo del tornaconto. Pensiamo, per esempio, proprio a Who’s Next, che si sarebbe dovuto chiamare Lifehouse, un grosso progetto multimediale, poi abortito, di Pete Townshend. Venne convocato Glyn Jones che disse immediatamente che il progetto non aveva il minimo senso, convincendo gli Who semplicemente a realizzare un album con le loro canzoni migliori. E così avvenne, con canzoni come “Baba O’Reilly” e “Won’t get fooled again”, che sono tra le migliori del loro repertorio e che vengono suonate tuttora. La cosa che davvero funziona di quest’album è la sua splendida apertura e la sua splendida chiusura, peraltro piuttosto simili.