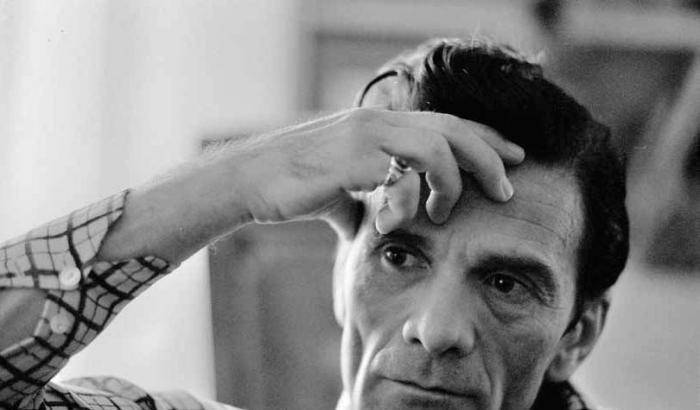

di Giovanni Giovannetti

Nei suoi ultimi anni di vita, Pier Paolo Pasolini riceve dossier su notabili democristiani, raccoglie informazioni su potenti manager dell’industria pubblica, va in giro «a fare domande che non dovrebbe fare» sulle infiltrazioni della criminalità, la più asservita, in gruppi eversivi dell’estrema destra come dell’estrema sinistra.

Pasolini non è un curioso qualsiasi: scrive di politica e società sulla prima pagina del

“Corriere della Sera”, il più letto e autorevole quotidiano della borghesia italiana; un giornale che, dall’agosto 1975 (poco prima che Pasolini venga ucciso) è nelle mani del presidente di Montedison Eugenio Cefis, elemosiniere occulto della famiglia Rizzoli, che solo formalmente è proprietaria del “Corriere”.

Pasolini è anche un affermato regista cinematografico, poeta, critico, romanziere e sta scrivendo Petrolio (o Vas: l’autore non aveva ancora risolto il titolo), un romanzo sul nuovo Potere (con la maiuscola) in cui Cefis è Troya, ovvero il vicepresidente dell’ENI coinvolto nell’uccisione del presidente dell’ENI Enrico Mattei. Per questo motivo Pasolini sta inconsapevolmente raccogliendo notizie, foto e altri documenti su colui che nel frattempo è diventato un suo editore.

Eugenio Cefis ha fatto la Resistenza. Anzi, il comandante Alberto (era questo il suo nome di battaglia) ne è stato una figura chiave, vale a dire il maggiore esponente dei combattenti apolitici di ispirazione cattolica (solo il 24 aprile 1945, alla vigilia della Liberazione, le formazioni da lui guidate aderiranno alla Democrazia Cristiana).

Anche Enrico Mattei ha fatto la Resistenza: egli è il partigiano Marconi, che rappresenta i combattenti neodemocristiani – non più di duemila ex ufficiali monarchici, chi fedele al re e chi alla monarchia – in seno al Comando generale del CVL, il Corpo volontari della libertà.

Lampi sull’Eni

Secondo Pasolini, la Resistenza al nazifascismo è già il paradigma di ciò che si sarebbe rivelato nella storia d’Italia successiva: una mescolanza antidemocratica, e persino criminale, di interessi politici ed economici che, pur di impedire alle sinistre l’accesso al governo del Paese, hanno favorito l’affermarsi di un vero e proprio regime.

Questo è ciò che lo scrittore chiama il “misto”: reduci badogliani un tempo fedeli alla monarchia e cattofascisti e repubblichini un tempo fedeli a Mussolini, consorziati all’insegna dell’anticomunismo e foraggiati da Washington, da Londra, dalla Confindustria e dal Vaticano. Pasolini ne scrive anche in Petrolio (un romanzo che lui stesso ritiene «molto politico») a proposito di Enrico Mattei (presidente dell’Eni, l’Ente nazionale idrocarburi, ribattezzato “Ernesto Bonocore” nel romanzo) e di Eugenio Cefis, alias Aldo Troya, «vicepresidente dell’Eni, destinato a diventare uno dei personaggi chiave della nostra storia».

Troya, scrive Pasolini in Petrolio, «partecipò infatti alla Resistenza» nella stessa formazione di Bonocore: «C’era una formazione mista degasperiana e repubblicana (il misto cominciò subito, come si vede), che lottava sui monti della Brianza. Il capo di quella formazione partigiana era l’attuale presidente dell’Eni, Ernesto Bonocore. […] Per quanto riguarda le imprese antifasciste, ineccepibili e rispettabili, malgrado il misto della formazione partigiana guidata da Bonocore, ne ho già fatto cenno nel paragrafo intitolato “Lampi sull’Eni”, e ad esso rimando chi volesse rinfrescarsi la memoria» (Petrolio, Einaudi 1992, p. 97).

Qui comincia il giallo, poiché questo passo, se preso alla lettera, autorizzerebbe a ritenere che Pasolini dia per scontato di aver scritto Lampi sull’Eni ma nelle edizioni sin qui pubblicate ne resta solo il titolo.

Non è l’unico caso in Petrolio: basti ad ulteriore esempio l’Appunto 52b, intitolato Il Negro e il Roscio: sono i soprannomi di Franco Giuseppucci e di Giovanni Girlando, figure apicali della costituenda banda criminale romana della Magliana, quella banda assai frequentata dal criminologo nazifascista Aldo Semerari, il teorico dell’alleanza tra eversione nera e malavita, uno che vede in Pasolini non un avversario ma un personale nemico. E “Negro” era anche il nome in codice di Gianfranco Bertoli, l’informatore dei Servizi segreti italiani fintosi anarchico-individualista, autore della strage di fronte alla questura milanese di via Fatebenefratelli il 17 marzo 1973 (4 morti e 52 feriti).

Se questi capitoli di Petrolio sono stati scritti o meno è tema lungamente dibattuto, nonostante quel rimando interno a Lampi sull’Eni e altre voci che ne accreditano l’esistenza.

I tre discorsi di Cefis

Ma se di Appunto 21 si sono perse le tracce, le conferenze eversive di Eugenio Cefis (che Pasolini intende pubblicare integralmente in Petrolio) si trovano tuttora tra le carte di Pasolini al Gabinetto Viesseux di Firenze.

È lo stesso scrittore, il 16 ottobre 1974, a scrivere come e dove usarle: «Inserire i discorsi di Cefis: i quali servono a dividere in due parti il romanzo in modo perfettamente simmetrico ed esplicito» (Petrolio, p. 118).

Eppure, nell’edizione postuma dell’incompiuto romanzo non ci sono. E non ci sono su disposizione di Graziella Chiarcossi, detentrice dei diritti e tra i curatori dell’edizione apparsa presso Einaudi nel 1992. Peccato, perché questi testi avrebbero sin da subito chiarito quanto meno la caratura politica di questo romanzo, che lo stesso autore definisce opera «magmatica, sproporzionata, abnorme», rendendolo per l’appunto «esplicito».

Le conferenze di Eugenio Cefis sono tre; vediamo di che si tratta.

La mia patria si chiama multinazionale.

Eugenio Cefis guardava al capitalismo globalizzato come alla nuova “patria”. «Come si svilupperà il rapporto tra queste società che operano su basi internazionali e gli Stati sovrani?», si domanda il 23 febbraio 1972, parlando agli allievi ufficiali dell’Accademia militare di Modena.

In La mia patria si chiama multinazionale, l’ex cadetto Cefis invoca meno diritti democratici, la riforma della Costituzione, un presidenzialismo autoritario, e meno poteri al Parlamento. Due anni prima, queste erano già le intenzioni del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (poi dissuaso da Aldo Moro). Cinque anni dopo, questi stessi principi eversivi saranno i punti cardine del piduista Piano di Rinascita democratica di Licio Gelli e del futuro teorico della Lega Nord Gianfranco Miglio.

Cefis ha letto The Multinationals dell’analista inglese Christopher Tugendhat, pubblicato in Italia da Mondadori proprio nel gennaio 1972 (nel discorso di Modena ne cita un passo). Elencando alcune società “modello”, Cefis loda l’americana International Telephone and Telegraph Corporation (Itt), la multinazionale coinvolta in Cile nel Colpo di Stato del generale Augusto Pinochet contro Salvador Allende, il presidente democraticamente eletto. Anche Pasolini la nomina nell’Appunto 102a, intitolato L’Epochè: Storia di un volo cosmico: «Il gigantesco sforzo tecnologico […] era stato sostenuto da una grande Società: come potrebbe essere la ITT, per esempio» – Petrolio, p. 438). L’Europa che The Multinationals auspica è quella che oggi conosciamo, dominata dai banchieri e dal capitale finanziario.

Nel discorso di Cefis ricorrono argomenti discussi nel 1970 a Frascati presso Roma in casa di uno dei predecessori di Cefis, l’ex presidente di Montedison Pietro Campilli, poco prima del tentato golpe Borghese. Come riferì lo stesso Campilli agli autori di Razza padrona Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, in quella riunione «c’erano alti magistrati, qualche grande industriale, Cefis, Petrilli, Carli, alcuni consiglieri di Stato, un paio di “principi del foro”, tre o quattro direttori generali della pubblica amministrazione. Una ventina di persone in tutto». L’eco dei concetti esposti, scrivono i due giornalisti in Razza padrona, «si ritrovò in seguito in alcuni testi importanti», come appunto il discorso di Cefis ai cadetti di Modena (Eugenio Scalfari-Giuseppe Turani, Razza padrona. Storia della borghesia di Stato, Feltrinelli 1974, p. 406).

A fronte della «pressione politica che le multinazionali possono esercitare», gli Stati diventano scatole vuote, con tanti saluti all’idea di patria così apparentemente cara ai fascisti. Eugenio Cefis rivolge ai militari l’invito rivolto a prendere il potere all’ombra delle grandi aziende: «I maggiori centri decisionali non saranno più tanto nel Governo o nel Parlamento, quanto nelle direzioni delle grandi imprese e nei sindacati, anch’essi avviati ad un coordinamento internazionale. […] Se questo è il tipo di società verso cui ci stiamo avviando è facile prevedere che in essa il sentimento di appartenenza del cittadino allo Stato è destinato ad affievolirsi e, paradossalmente, potrebbe essere sostituito da un senso di identificazione con l’impresa multinazionale in cui si lavora. […] La difesa del proprio Paese si identifica sempre meno con la difesa del territorio ed è probabile che arriveremo ad una modifica del concetto stesso di Patria, che probabilmente i vostri figli vivranno e sentiranno in modo diverso da voi. […] Non si può chiedere alle imprese multinazionali di fermarsi ad aspettare che gli Stati elaborino una risposta adeguata sul piano politico ai problemi che esse pongono».

Appare evidente la simmetria del Cefis-pensiero con quanto leggeremo più tardi nel piduista Piano di rinascita democratica. Al capitolo Programmi (punto 1) si adombra infatti: «lo spostamento dei centri di potere reale dal Parlamento ai sindacati e dal Governo ai padronati multinazionali con i correlativi strumenti di azione finanziaria».

Pasolini vede Eugenio Cefis come “un eroe” diabolico, «come gli eroi di Balzac e Dostoevskij: conoscono cioè la grandezza sia dell’integrazione che del delitto» (Petrolio, p. 186). Come abbiamo detto, il poeta voleva inserire integralmente in Petrolio La mia patria si chiama multinazionale in Petrolio, situandolo proprio al centro del romanzo, assieme ad altri due discorsi di Cefis: L’industria chimica e i problemi dello sviluppo e Un caso interessante: la Montedison.

Un caso interessante: la Montedison.

Nella Vicenza dorotea di Mariano Rumor, del potente cugino Giacomo Rumor (all’epoca presidente della locale Camera di Commercio) e della South European Task Force presso l’U.S. Army Health Center (qui ha base la 173ª brigata paracadutisti degli Stati Uniti), Eugenio Cefis avrebbe inteso affrontare per la prima volta pubblicamente i problemi di Montedison e quelli della fragile e provinciale industria chimica italiana in crisi: stabilimenti sottodimensionati inadatti alla competizione internazionale, scelte strategiche non sempre azzeccate, modesta cultura industriale. Insomma, un capitalismo feudale o peggio parassitario, che sprecherebbe risorse senza creare lavoro (fra il 1966 e il 1971 il settore chimico italiano si mangiò 600 miliardi in investimenti sballati). Quelli di Cefis sono giudizi taglienti, da leader politico, e «forse è proprio per questo», scrivono Scalfari e Turani, «che la conferenza nel corso della quale doveva pronunciarli, rinviata all’ultimo momento, non fu mai tenuta» (Scalfari e Turani, Razza padrona, p. 114).

Dopo una dura sintesi storica nutrita da considerazioni personali, il decisionista Cefis passa alle conseguenze sociali della modernizzazione, foriera della disoccupazione e di conseguenti maggiori pubblici esborsi in cassa integrazione. Nel concludere, Cefis non manca di invocare più autonomia per il management Montedison – ovvero per se stesso – al fine di ricondurre l’orientamento produttivo aziendale al chimico e al tessile (la chimica di base all’ENI, quella derivata e secondaria, ben più redditizia, a Montedison), mantenendosi tuttavia nel settore farmaceutico con la Carlo Erba e Farmitalia (acquisite nel 1993 dal gruppo svedese Pharmacia), nella grande distribuzione con la Standa (ceduta nel 1988 a Fininvest) e nel settore alimentare con la Alimont, ceduta nel 1974 alla Sme, gruppo in parte pubblico (Iri) in parte privato (Bastogi).

Cefis invoca altresì la cessione dei settori non più strategici, la chiusura di altri stabilimenti (da lui chiamati «punti di crisi») e il licenziamento del personale che fosse d’intralcio al nuovo corso (nel 1971 fece molto scalpore sull’“Espresso” l’elenco di una cinquantina di dirigenti impietosamente cacciati da Cefis poco dopo il suo arrivo in Montedison: licenziamenti paragonati a “purghe”). A questo fine, un anno prima Cefis aveva chiesto allo Stato ben 2.447 miliardi in finanziamenti agevolati, presentando un piano di ristrutturazione fatto di “lacrime e sangue” (e, a ricatto, la minaccia di licenziamento per 20.000 operai ritenuti in esubero). Cefis arrivò anche a rasentare il falso in bilancio pur di ottenere leggi favorevoli e altri quattrini pubblici, poi parzialmente investiti in speculazioni di borsa (Giorgio Corsi – il ciambellano di Cefis – era il solerte cerimoniere dell’intricato meccanismo).

Dopo aver scalato Montedison con i soldi pubblici dell’ENI (più di 100 miliardi); dopo aver trasferito da ENI a Montedison la remunerativa chimica secondaria e poi traslocato lui stesso, ora il neo-presidente punterebbe a privatizzarla poiché ritiene la chimica l’affare del (suo) futuro, nuova frontiera destinata a sostituire la funzione dell’auto (cioè della FIAT) nell’economia nazionale. In quello stesso testo, Cefis definiva «irrilevante» l’influenza di Montedison sui mezzi d’informazione, che sarebbe «di certo molto più modesta di quella dei nostri interlocutori, anche perché non possediamo né giornali né agenzie di stampa» (si ricordi che la Società italiana resine di Nino Rovelli – il terzo incomodo tra ENI e Montedison, con base in Sardegna – riteneva sovrastimate le richieste economiche di Cefis al Governo e lo attaccava dai giornali che possedeva nell’isola). A questo limite strategico, Cefis porrà rimedio, arrivando presto a controllare buona parte della stampa italiana (fra gli altri, il milanese “Corriere della Sera”, i maggiori quotidiani romani “Messaggero” e “Tempo”, nonché il settimanale “Tempo illustrato”, senza tralasciare un contributo finanziario al nascente “Giornale nuovo” dell’amico Indro Montanelli), garantendosi così uno smisurato potere personale. Tutto questo a spese di Montedison: ben 90 miliardi delle vecchie lire, in ampia parte provenienti da fondi neri. Inutile sottolineare che l’acquisto di giornali non sarebbe tra le mission del gruppo, di cui la chimica pare ormai «soltanto un pretesto», come scrive Giuseppe Turani.

Eugenio Cefis sa bene che le sue ambizioni richiedono una efficace organizzazione del consenso e rapporti politici molto solidi: «aveva capito già da molti anni che la via per il potere passava proprio attraverso rapporti scorrevoli con chi teneva in mano le chiavi della politica e, al tempo stesso, le chiavi della finanza pubblica» (Scalfari e Turani, Razza padrona, p. 115).

L’industria chimica e i problemi dello sviluppo.

Il discorso di Eugenio Cefis al Centro Alti Studi per la Difesa di Roma verte invece sui guasti di una «irrazionale» industrializzazione, lesiva per l’ambiente e concentrata nel Nordovest del Paese che, marginalizzando l’agricoltura (un mercato internazionale «di determinante importanza» per Montedison, poiché l’azienda vi era schierata in tutta la filiera, dai concimi chimici all’imballaggio), ha ingenerato sottosviluppo socialmente pericoloso invece di ordinato sviluppo e benessere.

Economia capace o rapace? «Passarono gli uni e gli altri su quella ricchezza come uno stuolo di cavallette si abbatte su un campo di grano. Alla fine non ne sono rimaste che spighe vuote», si legge in Razza padrona, libro del 1974 alquanto profetico, tanto pare attuale: «Della crisi che stiamo attraversando […] generale è l’ammissione che la causa delle cause sia l’ingrossarsi dell’esercito improduttivo e gli effetti che la sua presenza ha provocato». La sovvenzione di imprese politicamente sostenute è «simile alla droga e chi si abitua a conviver con essa per qualche tempo difficilmente poi l’abbandona». Un male oscuro e antico, da ascrivere «all’assenza d’una classe dirigente che esprima di sé un’immagine costruttiva e su essa attragga l’emulazione e l’imitazione degli altri componenti della società» (Scalfari e Turani, Razza padrona, pp. 395-96).

Già prima il capitalismo italiano faticava a manifestarsi, camuffato, secondo Francesco Alberoni, nel precapitalistico e corporativo patrimonialismo di ceto. Il sociologo alludeva alla grande occasione industriale persa dall’Italia negli Anni Sessanta con la nazionalizzazione dell’energia elettrica, che aveva reso indennizzi per 1.500 miliardi di lire ai cinque gruppi che prima la gestivano (Sade in Veneto e parte dell’Emilia; Edison in Lombardia, Liguria e parte dell’Emilia; Sip in Piemonte; Centrale in Toscana, Lazio e Sardegna; Sme nelle regioni meridionali).

Altro che produzione, altro che lavoro duraturo… Se si escludono 400 milioni nella disponibilità dell’Iri e 300 di Montedison, quei soldi vennero gettati in speculazioni borsistiche e immobiliari. Questi vetero-capitalisti privi di cultura imprenditoriale «misero in moto o aggravarono una serie di elementi negativi di carattere industriale, finanziario o politico, che contribuirono potentemente alla degenerazione del sistema». Il sistema è quello misto pubblico-privato delle partecipazioni statali, là dove «il ceto politico e quello economico si sono ormai confusi fino a formare un tutto organico, dove la primazia apparente spetta al politico, ma quella effettiva viene esercitata dal potere economico» (Scalfari e Turani, Razza padrona, p. 20).

Non fosse per la conclusione a favore del nucleare, l’intervento romano del presidente di Montedison parrebbe la teorizzazione della futuribile Green Economy, l’avveniristico sguardo di un manager curioso e dalle larghe vedute.

Peccato che Eugenio Cefis sia in realtà il capo occulto della P2, sistematicamente intenta a seminare bombe e terrore.

La visione “filantropica” di questi discorsi di Cefis stride poi con quanto ormai sappiamo dell’uso a fini personali delle aziende di Stato a lui affidate e sugli interessi privati che il presidente di Montedison (controllata ENI, e dunque in ampia parte pubblica) già negli anni della presidenza all’azienda petrolifera di Stato ha coltivato tramite prestanome e società di comodo: quel brulicante affresco sapientemente illustrato dal fantomatico Giorgio Steimetz in Questo è Cefis, e che Pasolini si accinge a trasferire con ben altro possibile impatto in Petrolio. Ma se di Questo è Cefis sparisce il libro, di Petrolio sparirà direttamente l’autore.